图/宋运淳今年8月返校,在电气楼前拍照留念

我叫宋运淳,1952年考入武昌农业学校,是首届入学的学生。1955年毕业,分配在汉阳县农业局工作。1956年考入武汉大学生物系,学制5年,毕业留校任教,1983年晋升副教授,1989年晋升教授,1993年遴选为博士生导师,曾任湖北省遗传学会副理事长,享受国务院特殊津贴。2002年退休,至今已在武大校园生活了66年。

当年学校校址设在距离武昌中心城区约30公里的金水闸小镇(今江夏金口)。校园在金水江畔,与国营金水农场紧连,东有后湖,北有凉亭山,西南金江相绕,朴实秀丽。当时从武昌到金水闸,没有正式公路,不通汽车,从汉口坐轮船近8个小时才能到达。

图/1953年武昌农业学校办公楼

记得从报上得知被农校录取后几天的一个晚上,我们在省农林厅集会,交代入学事宜,第二天上午便出发前往金水闸。我提着一个黑布袋子,一个破棉被捆成的包,就去了学校。

由于湖北省农林厅决定边筹建边招生,学校设备非常简陋,校舍就是几间养牛养马的茅棚。一间是学校办公室与教室,一间隔成数个教师宿舍和女生宿舍,男生宿舍则是没有隔断的一大间茅棚,宿舍内是一个连着一个的双层床铺。

有些同学一见就傻眼了,这么简陋,能算学校吗?少数同学情绪波动,感到失望。然而,我入学前靠卖菜打短工为生,温饱得不到保障,农校吃饭不要钱,还能专心学习,反而觉得十分满足,心里很高兴。

图/1955年武昌农业学校教室

省农林厅对农校办校十分重视,选派了强有力的领导班子。由解放前,较早参加革命的老干部、金水农场场长汪立波兼任农校校长。汪校长在任时,提出了“艰苦奋斗、劳动建校”的口号,号召师生有计划、有组织地参加建校工程。全校师生劳动建校热情高涨,团结起来艰苦创业,加快了校园建设工程进度。

此外,农林厅还指派湖北农学院毕业的周星辉负责政治思想、教务、总务和建校等一揽子常务工作。他精明能干,果断而有魄力,克服了一个又一个的困难,把农校的各项工作处理得有条不紊。老师和同学们都亲切地称他为周主任。可惜他年纪不算大,文革结束后不久便仙逝了,农校同学深深的怀念他,他为农校劳碌奔波,对农校的卓越贡献永远牢记在农校师生们的心中。

建校第二年,第二任校长张健华到任,着手建立健全的组织机构。学校制定了相关的规章制度,明确了各工作岗位的职责范围。同年4月,新校舍各主要建筑基本落成,主要有办公室、礼堂、教室、宿舍、医务室、浴室、传达室等,全校师生员工告别牛棚,乔迁新居。

图/2022年7月,宋运淳教授回到农校办公楼旧址,拍照留念

70年过去了,我对这个地方仍旧怀有难以割舍的思念。今年7月中,我又返校了,这是我毕业离校后的第三次回访,昔日的景象我历历在目。

我已经86岁,步履蹒跚地用心寻找着,希望发现多个农校痕迹,可是宿舍和教室等诸多的建筑已没了踪影,就剩大礼堂和办公楼了。大礼堂已被改为仓库,办公楼每个窗户都装了防盗网,估计不再是办公场所了。仅有的旧景仍旧使我沉醉于幸福的回忆之中。

学校最重要的是什么?是师资。名校名在什么地方?是有名师。武昌农校当时虽然设备简陋,但师资力量一点也不含糊。

老师都是正规大学毕业的。其中,小部分是由湖北省农林厅从有关方面抽调,并经华中师范学院培训的老教师,大部分则是刚毕业的大学生,有来自全国各地农学院的,还有来自北大、复旦、武大等名牌大学的。

学校开设政治、语文、数学、物理、化学和俄语等基础课程,遗传育种、作物栽培、病虫害防治、土壤学、气象学、土地测量、动物饲养、农业机械和农业经济等专业课程,还有体育课。

老师们尽职尽责,备课认真,讲课内容丰富,且很有深度。记得1953年在华中农学院参观时,发现我们的栽培与植保等讲课内容其深浅和所涉及的范围,与他们相应课程的讲义都相去不远。

经过艰苦细致的思想工作,那些入学时感到失望和不安的同学基本上稳定下来,很快进入了积极求学状态,学习生活走向了正轨。课堂秩序井然,在老师的引导下,同学们听课认真,作业按要求书写,同学间互帮互学。呈现出一派努力学习,积极上进的良好学风。

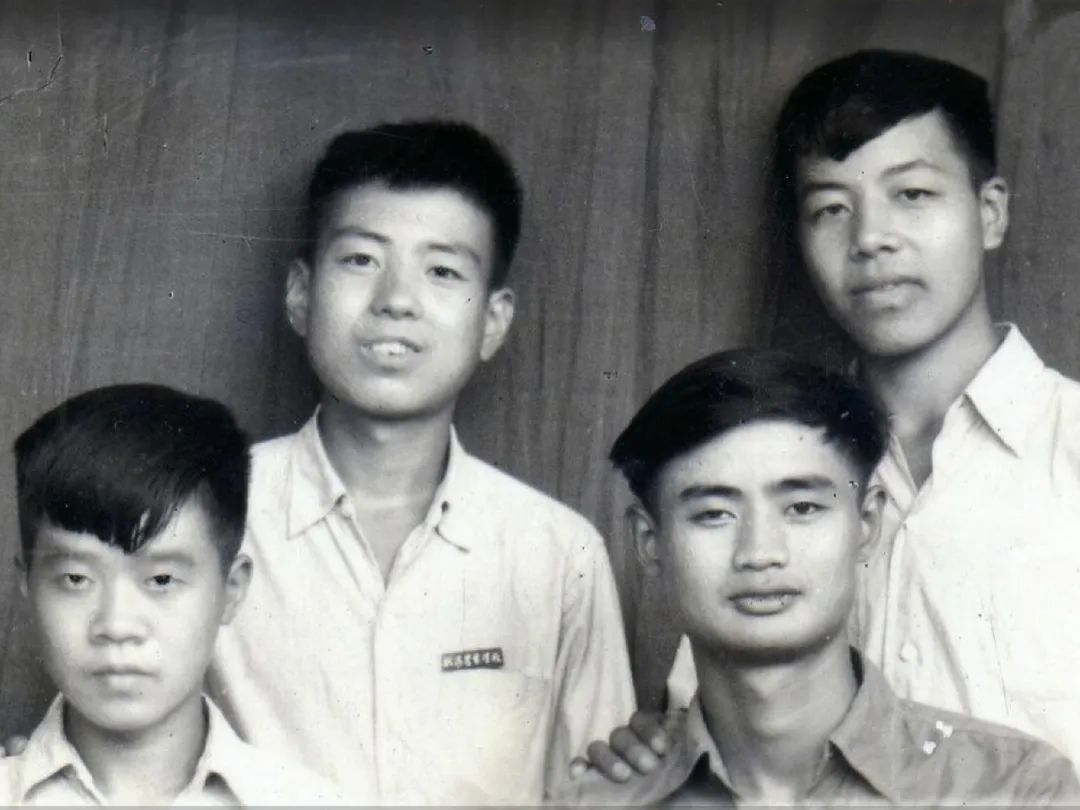

图/宋运淳与同学在农校时的合照,其胸前佩戴校徽。从左到右依次为何文才、宋运淳、戈学云、林春瑞

课外的文娱活动由湖北农学院毕业的张维新老师负责,重要的节日都有同学们自演的文艺节目,平时唱歌跳舞玩乐器,“生活在农业学校多么快乐”就是张老师作词,用旧歌配曲写成的。记得还排练和演出过《黄河大合唱》。

体育方面也很活跃,附近解放军881部队常来参加篮球比赛,赛完请解放军球员喝绿豆稀饭,军民关系融洽。学校把校园生活组织得轻松愉快,多姿多彩,让人感到充实而有意义。

农校很重视培养学生的实践能力。校址设在武昌金水农场附近,与长江相连的金水有水闸控制,合理灌溉两岸肥沃平整的良田,农作物周年正常生长,是绝佳的农业实践基地。

学校每年都安排有数周的教学实习和生产实习,老师带领学生到农场和农业生产合作社实习,在合作社与社员同吃、同住,共同栽培水旱作物。还记得1954年我们去劳动模范饶兴礼所在的十月大队,在那里,一待就是一个月,在老师的指导下学习生产经验,解决生产问题。

我们也去过大型国营农场,如五三农场等,与工人一起劳动,见习和参加作物栽培与植物保护的大规模作业和大型农业机械化生产过程。这些为我们日后的工作打下了很好的基础。

还要特别指出的是,农校的政治思想工作一直抓得很紧。除了入学时安定情绪的工作外,平时有频繁的党团活动,动员大家向党组织交心。引入竞争机制,一个班分多个组,有模范组与一般组之分,设立优秀生奖励,成绩单专设操行(即思想品德)一栏,按甲乙丙分等级。表现好的可吸收入团,但入团条件相当严格。我1954年1月18日入团,当时十分激动,整宿不能好好入眠。

农校惩罚分明,对犯有错误的同学严厉批评,特别严重的,开除学籍。不少同学出身城市,教学实习进入艰苦环境,并不是都能很快适应。每次实践活动,包括去农场、农村,劳动建校和防汛等,事先都有动员报告,具体实践中有老师陪同。

思想工作走在前面,为同学们渡过多次艰难考验提供了保证。同学中的多数正处在由少年进入成年的阶段,这也是世界观形成并趋向稳定的时期。经过反复的磨炼,我们一步步地走向成熟,什么是正确和错误,是好还是坏,内心从磨炼中形成了一个分辨的准则。农校学习给了我们一盏明灯,它指出,至少是初步指出了我们今后应有的正确发展方向。

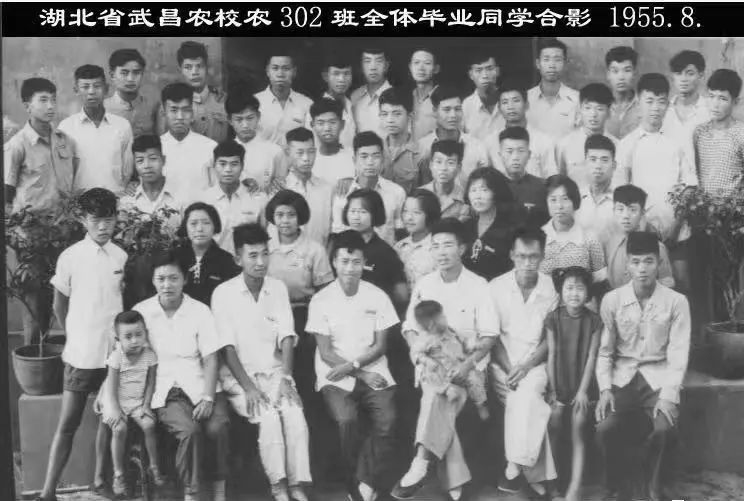

图/1955年武昌农业学校首届毕业生农302班毕业合影,第三排左五为宋运淳

毕业后,大部分同学都分配到县农业局担任农业技术推广工作。农校打好的基础为我们适应农村生活环境和农业生产创造了条件,大家很快就进入了角色,打开了局面。

在县区领导的关心和支持下,同学们以农业技术干部的身份,听从领导指挥,和农民群众打成一片,吃苦耐劳,克服重重困难,使所在县区的农业技术推广工作顺利地运转开来。几年之后,成绩显著,领导认可,群众欢迎和拥护。

同学们在工作中所能发挥的作用有目共睹,自然而然地成了单位的骨干,或被推上领导岗位。未能准确统计,据了解,首届毕业的100多人中数十人任职县农业局局长、副局长、技术推广中心主任和农业局植保、土肥和种子等多个部门的领导或股长。少数人享受到国务院特殊津贴。更有少数同学出任省地农业部门的领导。他们是各级党委领导的重要参谋,为湖北省农业发展做出了重要贡献。另有部分同学被高校录取,继续深造。

图/1955年武昌农业学校首届毕业生植302班毕业合影

有农校培养所提供的业务基础,积极上进的优良品质,和克服困难的勇气和能力,他们也都表现不错。一些人已经成为大学的老师,或重要研究单位的骨干,少数人成长为省地级重要部门的领导。

农校的同学们没有辜负老师们的期望,农校辉煌业绩闪烁的光芒照耀着荆楚大地,湖北工业大学以此作为起点和开端,近年来进步迅速,使早期取得的成功获得了持续性的发展,展望未来,前途无量,风光无限好!

我们深深地怀念母校,感恩母校,没有母校就没有我们的今天。热烈庆祝母校湖北工业大学建校70周年!

(本文未经允许不得转载)